7月8日、今年も恒例の日月会建築賞を開催しました。

この階段を何度登ったことかと思いながら会場へ

日月会建築賞は、3年生有志の課題作品を対象に日月会会員(OB)が直接学生と対面し、卒業生としての視点で作品講評を行い、その優秀作品に審査委員会によって賞を授与するというもの。課題の出題者である担当教員とは、違った視点の批評を受けることで、建築の多角的な視点を理解し、翌年には卒業制作に取り組む学生のトレーニングの機会となればと考えて開催しているものです。

今回、対象となった課題は、以下の通り。

・菊池宏・三池大地スタジオ

第一課題「歴史遺構と現在を繋ぐビジターセンター」

第二課題「(仮称)花咲山公園と寺坂棚田を繋げる提案」

・源愛日児・笹口数スタジオ

「建築のタッチ(筆致)」をテーマとした2つの課題「フォリー」・「くにたち美術館」

・小西泰孝・奥野公章スタジオ

「集積する構造によって大学キャンパスを設計する」

・鈴木明・常山未央スタジオ

「Kodaira 2062 公共空間と公共施設からかんがえる小平未来のまちとくらし」

今年のエントリー作品数は30作品。

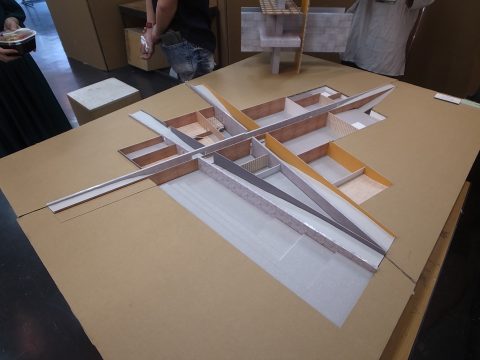

まず、13時〜16時半まで、各自の作品の元で審査員・OBとマンツーマンで対峙します。一人数分という限られた時間で、プレゼンテーションと質疑応答を繰り返していくやりとりは、審査員にとっても相当な集中力が求められる3時間半となります。

学生との対話を経て、審査員は持ち点を振り分けながら投票し、一次審査通過作品約10点が選定されます。

審査員、OBとマンツーマンで対峙する学生達

丁寧かつ的確に学生と対話する審査員

食い入るように模型をのぞき込む審査員

一人数分ながら密度の濃い時間

3時間半の学生との対話を終えて投票を考える審査員

OBは新月賞の投票を熟考する

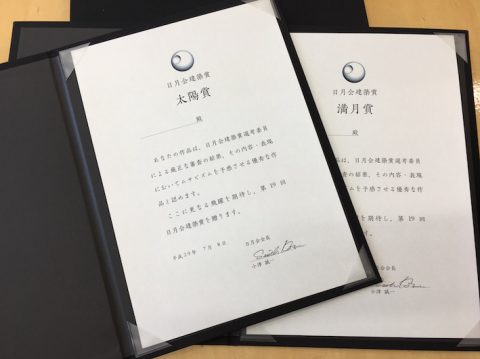

まだ受賞者の決まっていない賞状

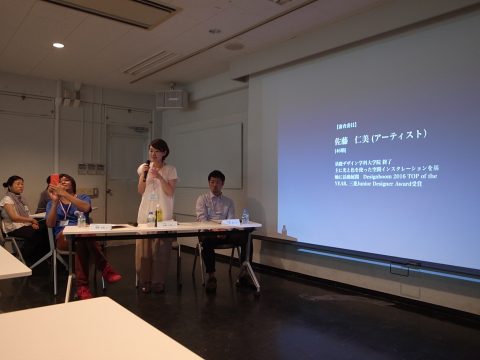

今年の審査員は、以下の5名。(審査委員長は、前年度の長尾賞受賞者が担当)

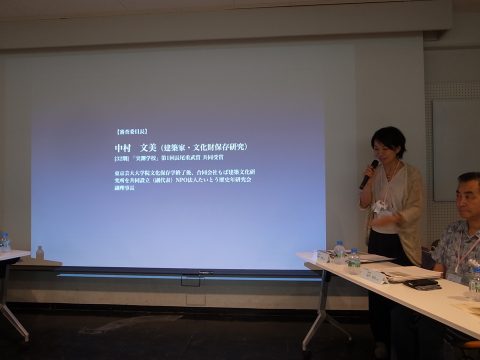

審査委員長:中村文美(32期)/もば建築文化研究所副代表、ほか

審査員:迎川利夫(10期)/相羽建設株式会社 常務取締役

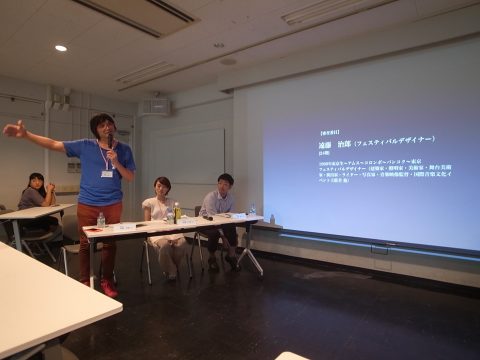

遠藤治郎(24期)/フェスティバルデザイナー

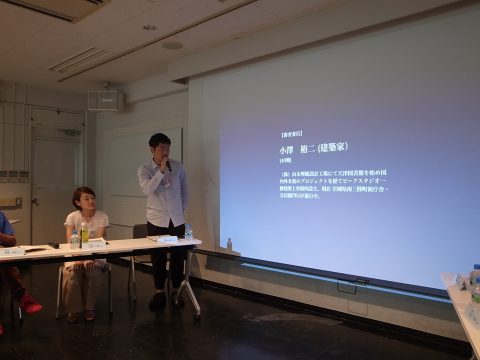

小澤祐二(40期)/ピークスタジオ一級建築士事務所 共同代表

佐藤仁美(46期)/アーティスト

審査委員長:中村さん

審査員:迎川さん

審査員:遠藤さん

審査員:小澤さん

審査員:佐藤さん

会長の挨拶、各審査員の自己紹介を経て、いよいよ公開審査がはじまります。

いよいよ公開審査会、石井副会長による軽快な進行でした

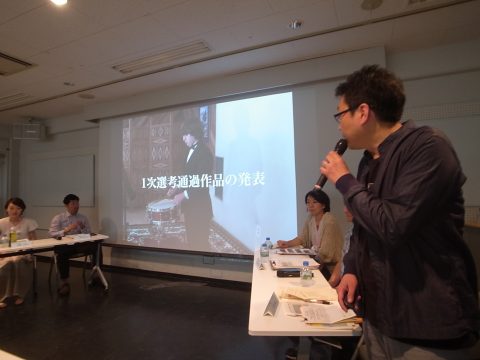

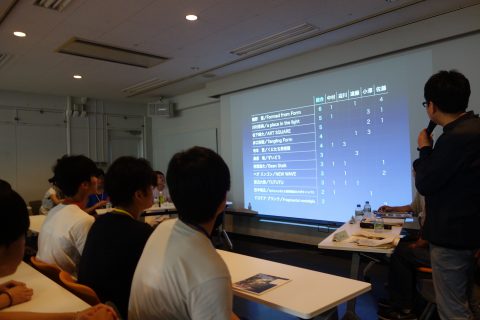

まず、一次審査を通過した11作品が発表されました。投票結果も公開された上で、ここから約1時間半、公開で審査員同士の議論が交わされました。

同じ作品であっても、各審査員の視点や作品の読み取り方で、評価が違うことが学生にも伝わる議論が展開されたかと思います。

まずは一次審査選考結果の発表

得票数と併せて一次審査通過作品発表を見つめる学生達

その後、一旦審査員が集まり、二次投票を行います。

今回は二次投票の際の議論は非公開としましたが、それぞれの審査員が推薦する案を巡ってヒートアップする議論は公開すべきだったかと、やや後悔するほどでした。

二次審査投票直前の議論は熱くなる

外もすっかり暗くなった19時半過ぎ、ようやく二次審査結果が決定。

再び学生達が待ち受ける場で二次審査の結果発表が行われ、表彰式を開催しました。

同時に、大学院生主催で二年生を対象とした金土会賞として、七夕賞の授与も行われました。

二次審査結果の発表

7時間にわたる個別講評と審査の結果、今年の日月会建築賞は以下の通りとなりました。

受賞したみなさん、おめでとうございます。

太陽賞:松下峰大 「ART SQUARE」

満月賞:ドロテア・ブランク 「Fragmental nostalgia」

三日月賞:渡辺大輝 「TUTUTU」

新月賞:磯野信 「Formed from Form」

※新月賞は当日参加のOBの投票によって選ばれます。

太陽賞:松下峰大「ART SQUARE」

満月賞:ドロテア・ブランク「Fragmental nostalgia」

三日月賞:渡辺大輝「TUTUTU」

新月賞:磯野信「Formed from Form」

受賞者と審査員、日月会会長、副会長

指導者としての思いも語られる鈴木先生による閉会の挨拶

そして、、疲れ果てた学生と審査員は、鷹の台駅前の懇親会会場に集まり、さらに作品や建築、将来のことなどについて深夜まで語りあうこととなりました。

2フロア貸し切りの懇親会では、まさに様々な話題が交わされた模様

スタジオごとにテーマや敷地が異なる武蔵美らしい課題に対して、実に様々な解答を考え建築として作品化されていて、審査員やOBにとっても新鮮な体験となったと思います。

また、各審査員やOBと学生が一対一で向き合い短時間のプレゼンを重ねることで、3時間半の間に質疑応答やプレゼンテーションが向上していく学生がいることは、意義のあることだと感じさせてくれました。

最も大切なことは自らの表現を他者へ伝え共感を得る努力をすることだと思います。そういった意味では、受賞順位や一次・二次審査での当落に関わらず、参加いただいた学生諸君には敬意を表したいと思います。参加を断念した学生、審査会に参加した学生には、今後の挑戦に期待したいと思います。

最後になりましたが、審査員を快く引き受けて頂き、学生との懇親会まで参加いただいた5名の審査員の皆様、当日参加いただいたOBの皆様に感謝を申し上げます。

また、日月会建築賞の為に縁の下で支えて頂いた研究室の皆さん、審査員サポートをしていただいた学生諸君にも併せてお礼申し上げます。

そして、教務とは直接関係無いにも関わらずご参加頂いた先生方、普段のご指導があってこその日月会建築賞だと思います。ありがとうございました。

日月会会長 小津誠一(23期)